低コスト・更新頻度・公共のデータの安心感が決め手

xID株式会社(クロスアイディ)

会社概要

マイナンバーカード・デジタルIDを活用した自治体や企業の課題解決・新規事業創出を総合的に支援するGovtechスタートアップ

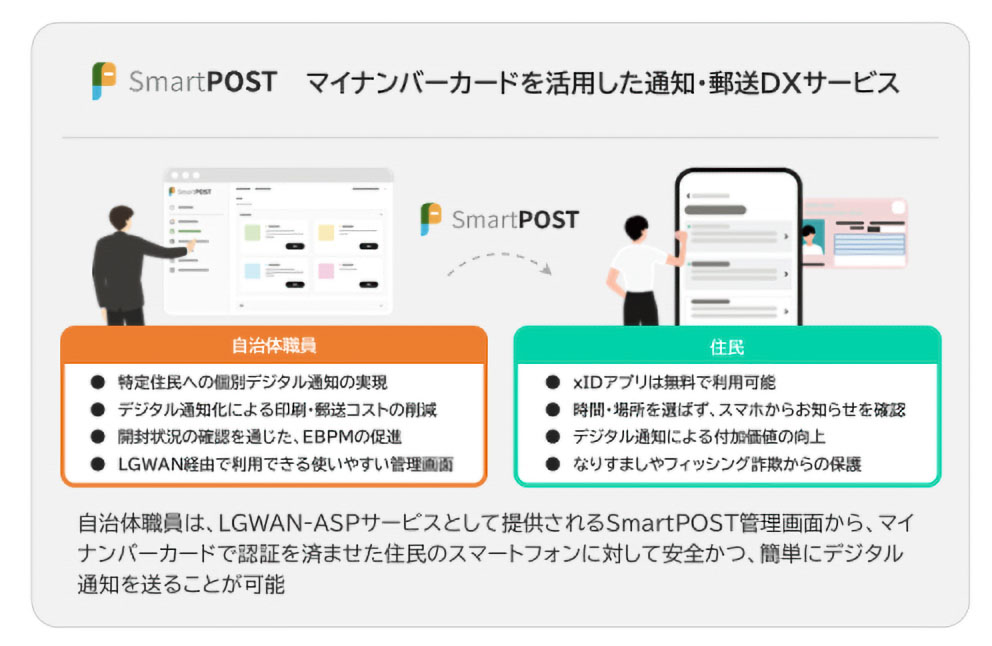

マイナンバーカードを活用したオンライン本人確認や認証・電子署名を実装できるプラットフォーム「xID」を提供するxID(クロスアイディ)株式会社。マイナンバーカード・デジタルIDを活用した自治体や企業の課題解決・新規事業創出を総合的に支援する“Govtechスタートアップ”として2012年に創業した同社は、エンドユーザー向けのデジタルIDアプリ「xIDアプリ」や開発者向けAPIに加えて、マイナンバーカードを活用したデジタル郵便サービス「SmartPOST(スマートポスト)」を2022年に提供開始しました。

SmartPOSTは、自治体による郵送業務において発生するさまざまな課題を解決するデジタル郵便サービスで、マイナンバーカードを活用することで住民本人へデジタル郵送物を確実に届けることが可能な「デジタル郵便受け」と、自治体向けのデジタル郵便(通知)管理サービスを提供します。住民は自治体からの通知物をスマートフォン上の専用デジタル郵便受けで受け取れるメリットがあり、自治体にとっても紙とデジタルの送り分けが可能になるとともに、郵送コストも削減できます。

このSmartPOSTの開発にあたって、xIDはGeoloniaが2021年5月にオープンソースソフトウェア(OSS)として公開した住所正規化エンジンのNodeモジュール「normalize-japanese-addresses(Geolonia住所正規化エンジン)」を採用しました。同エンジンは、Geoloniaがオープンデータとして公開した全国の町丁目、大字、小字レベルの住所データ「Geolonia 住所データ」に含まれる地名データを辞書として使用するもので、住所の「名寄せ」を目的として高精度な正規化が可能です。

このエンジンを採用した経緯と使い方、課題などについて、xIDの担当者に話をお聞きしました。

―――SmartPOSTではGeolonia住所正規化エンジンをどのように活用しているのでしょうか?

SmartPOSTは、xIDアプリに住民のマイナンバーカードを登録していただき、それに対して自治体からデジタルでお知らせを届けることができるサービスで、これまで紙で郵送していた通知物をデジタル化することが可能となります。マイナンバーカードの電子証明書には氏名、住所、性別、生年月日などの個人情報が入っており、xIDアプリに登録した場合、これらの情報をハッシュ化(特定の計算方法により不規則な文字列に変換すること)した上でデータベースに登録するわけですが、住所については表記揺れの問題があるため、ハッシュ化する前に統一した表記ルールに従って正規化する必要があり、そこでGeolonia住所正規化エンジンを使用しています。

一方、自治体側で保有している住民基本台帳をもとにした個人情報のデータベースについても、同じようにGeolonia住所正規化エンジンを使って正規化を行います。自治体側から住民へデジタル郵便を送る場合は、xIDアプリに登録された住民情報のデータベースと、自治体側のデータベースを突合することにより、誰がどの人かを特定することができます。

―――住所正規化エンジンは他社も提供していますが、なぜGeolonia住所正規化エンジンを選んだのでしょうか?

SmartPOSTの開発に着手したのは2022年の4月頃で、半年ほどの短い期間の中で開発している間に、事前に自治体から無償トライアルの申込をいくつかいただきました。当時は欧州の事例を見て、郵便料金が今後上がっていくという予想ができたものの、“デジタル郵便”という新たなサービス領域に対して、いきなり多額のコストをかけて作り込んでいくというのは、スタートアップで規模の小さい当社の場合、難しいと思いました。そこで、もっと小回りが効く形で、PoCとして提供できる製品を出すことが重要だと判断しました。

そのような状況の中、開発を進めていくうちに、日本の住所には、丁目やハイフンの表記の仕方とか、大字・小字や“郡”の記載省略など、住所の表記ルールがバラバラだということが見えてきて、これはやはり統一されたルールで正規化する必要があることがわかってきました。そこで、あまりコストをかけずに正規化する方法はないかと色々探したところ、OSSとして公開されていたGeolonia住所正規化エンジンを見つけて、これなら使えるのではないかと思って採用に至りました。

―――Geolonia住所正規化エンジンのどのような点に魅力を感じたのでしょうか?

GitHubのリポジトリの更新履歴を拝見して、やはり住所というのはけっこう頻繁に変わるものであることを実感したのですが、それに対してGeolonia住所正規化エンジンでは、国で公開されている国土数値情報の位置参照情報や郵便局の情報を統合したものを定期的に取り込んでいることを知り、当社の製品にも安心して使用できるのではないかと判断しました。Geolonia住所正規化エンジンは現在、デジタル庁のアドレス・ベース・レジストリを辞書に使用していますが、公共のデータを取り込んでいるというのはとても安心感があります。

―――導入作業はスムーズに完了しましたか?

とてもスムーズで簡単に導入することができました。リポジトリの情報を見るだけでどのように使うのか理解できたので、問い合わせなどを行う必要もありませんでした。

―――実際に使ってみた感想をお聞かせください。

とくに問題は起きていないので満足しています。当社の場合はバージョンをそれほど頻繁に上げているわけではないのですが、バージョンアップが引き金になって起こるトラブルも発生することなく、品質はとても良いと思います。

正規化した結果をすべてチェックしているわけではないので、中にはミスが起きている可能性はありますが、我々の使い方としては、正規化後の住所に対して紙の郵便物を送るといった使い方はせずに、ハッシュ化して突合に使っているだけなので、それが大きな問題が発生しない要因のひとつかもしれません。もし正規化した住所に何かしら誤りがあったとしても、ユーザーが登録した住所と自治体側が持っている住所の双方のデータが同じロジックで正規化されて、突合して一致さえすれば、我々としては問題として認識されることはありません。

―――住所正規化というと完璧さが求められるケースが多いのですが、突合を目的に使うのであれば正規化後の住所の正しさにそこまでこだわる必要はないということですね。

そうですね。異なるデータベース上で同じ人を見つけるという意味で、我々がやっているのはまさに“名寄せ”です。もし突合した上で名寄せできなかった人がいる場合は、自治体が持っている住所情報をそのまま自治体に返すようにしているので、デジタルではなく紙で郵送するときにはその住所を使えば、郵便物が届かないといったトラブルは起きません。

―――Geolonia住所正規化エンジンを使用する上で課題はありますか?

自治体において個人情報を取り扱う場合、インターネットから切り離したLGWAN(総合行政ネットワーク)という特別なネットワークで利用することが多く、Geolonia住所正規化エンジンもそのネットワークの中でウェブアプリに組み込み、ハッシュ化した文字列をクライアントPC上で突合する形となっています。正規化をクライアントサイドで行わなければならないという制約があるため、番地や号レベルとなる“正規化レベル8”まで正規化しようとするとデータ量が大きく回線の容量の関係で扱うことができません。SmartPOSTの場合は自治体ごとの利用になるので、正規化の辞書として使う住所データも自治体ごとに絞って小さくすればデータ量を削減できるかもしれないですね。 ―――――我々としても、そのようなニーズに応えるために今後もGeolonia住所正規化エンジンの改善を図っていきたいと思います。本日は貴重なご意見をお聞かせいただき、ありがとうございました。

Geolonia 正規化サービスについて

住所正規化ライブラリ normalize-japanese-addresses

https://github.com/geolonia/normalize-japanese-addresses

クイック住所変換

https://quicknja.com/

住所正規化ソリューション

https://www.geolonia.com/address-normalization/