公開型GISとは?〜自治体業務と住民サービスが変わる、地理空間データ活用の第一歩〜

「スマートシティ」や「DX」「地理空間情報」「GIS」といったキーワードを業務で見聞きするけど具体的な内容は「正直よくわからない…」という方も多いのではないでしょうか。

そんな方に向けて、今回のブログでは「公開型GIS(ジーアイエス)」について、できるだけ専門用語を使わず、分かりやすく解説していきます。GIS(地理情報システム)ってそもそも何?というところから、導入することでどんなことが便利になるのか、住民にとってのメリット、「統合型GIS」との違いについてもお伝えしていきます。

GISって何?

GISとは「Geographic Information System」の略で、日本語では「地理情報システム」と訳されます。地図の上にいろんな情報を重ねて見たり、分析したりできる仕組みです。

たとえば、地図の上に避難所の位置を重ねたり、洪水浸水想定区域や用途地域、小中学校の学区などを重ねて見ることで、視覚的に状況を把握することができます。

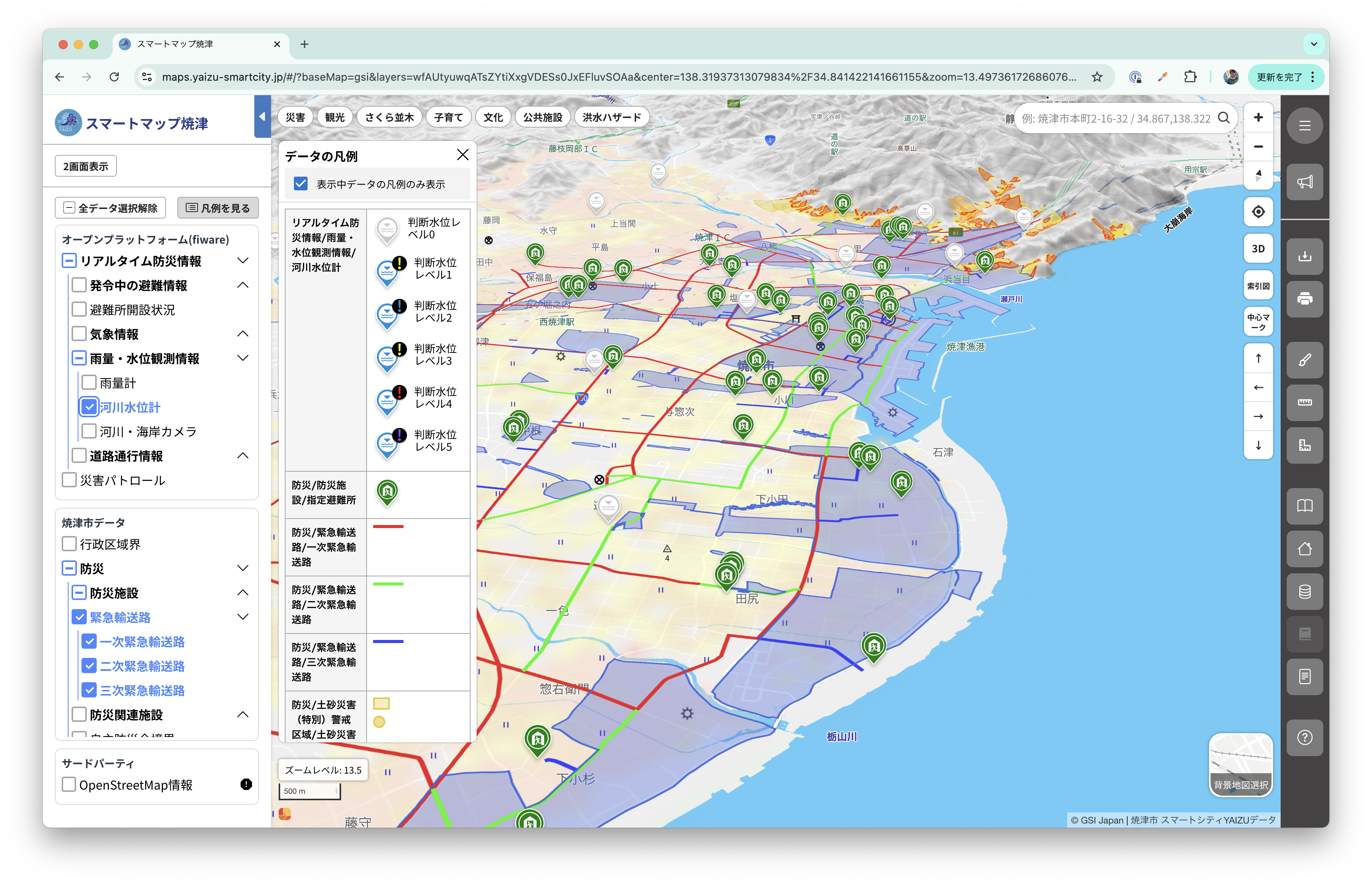

焼津市の公開型GIS「スマートマップ焼津」

上の画像では焼津市における大雨を想定し、以下の情報を重ね合わせています。

- 洪水浸水想定区域

- 土砂災害(特別)警戒区域

- 浸水履歴(平成9年~令和5年)

- 避難所

- 河川水位計

色んな種類の地図情報を重ね合わせることで、洪水の予想や実績と避難所の位置関係、土砂災害リスクのある場所と避難所の位置関係、緊急輸送道路と避難所の位置関係などを確認することができます。また、河川の水位計のリアルタイムデータも表示することで、現在の状態を把握することもできます。この画面は、スマートマップ焼津から確認することができます。

公開型GISとは?

GISの中でも「公開型GIS」とは、文字通り一般の住民向けに「公開」されるGISのことです。自治体が持っている地理情報を、住民がインターネットで簡単に見ることができるようにする仕組みです。

これまで紙の地図や窓口対応で行っていた情報提供を、公開型GISの導入によってオンラインで手軽に確認できるようにしています。最近ではスマートフォンからでもアクセスできるケースも増えています。

公開型GISで何が便利になるの?

公開型GISの導入によるメリットを自治体職員と住民それぞれの目線で、具体的にご紹介します。

【自治体にとってのメリット】

1.問い合わせ対応の負担軽減

住民や事業者からの「指定避難所はどこ?」「ゴミの収集場所は?」「高さ制限は?」といった質問を減らすことができます。

2.業務効率化

都市計画、福祉、環境、防災など、各部署がバラバラに持っていた地図情報をオープンなデータとして公開型GISに公開し一元管理できるようになることで、業務の効率化につながります。

3.紙やPDFの管理・更新の手間とコストを削減

紙媒体の図面や冊子は更新の度に印刷が必要となりますが、公開型GISを使えばオンライン上で簡単に更新・公開できます。

【住民にとってのメリット】

1.必要な情報にすぐアクセスできる

例えば「学区の境界」「建築制限区域」「防災マップ」などが、窓口に足を運んだり電話をかける手間がなく、また開庁時間にしばられることなくいつでも確認できるようになります。

2.視覚的に分かりやすい

テキストや住所だけの情報より、地図上で色分けやアイコン付きで見ることで、理解が早まります。

3.行政への信頼性アップ

情報公開が進むことで、自治体の透明性・信頼性が向上する効果もあります。

統合型GISとの違いは?

行政が利用するGISには公開型GISと別に「統合型GIS」や「庁内型GIS」と呼ばれるツールもあります。「統合型GIS」は、自治体内部で職員が利用するもので、庁内の業務に必要な地理情報をまとめて扱えるようにするためのものです。例えば、建築確認、上下水道管理、福祉サービスの区域確認など、内部業務の効率化に活用されます。

一方、「公開型GIS」は住民向けに情報を届けるためのツールで、「見せ方」や「使いやすさ」が重視されます。

つまり、統合型GISが「職員のための業務用ツール」だとしたら、公開型GISが住民に情報を届ける「見せる地図」と考えると分かりやすいかもしれません。

導入のハードルは高くない?

「GIS」と聞くと、「システム導入にコストがかかりそう」「専門知識が必要では?」といった印象を持つ方もいるかもしれません。しかし近年では、クラウドベースで利用できる公開型GISも登場しており、導入・運用のハードルは大きく下がっています。自治体の規模やニーズに合わせてスモールスタートすることも可能です。

また、操作も直感的で分かりやすい設計になっているものが多く、地図の上に情報を「置く」「見る」という感覚で、専門的な技術がなくても扱えるケースが増えています。

公開型GISはDXの「最初の一歩」

地理空間情報の活用は、スマートシティや地域DXに欠かせない基盤技術ですが、何もいきなり高度な取り組みから始める必要はありません。

まずは、住民にとって役立つ情報を「見える化」すること。それが公開型GISの役割であり、誰もがデータにアクセスできる社会への第一歩です。

今後は、実際に公開型GISを導入している自治体の事例や、導入時に気をつけたいポイントなどをご紹介していく予定です。

自治体業務のデジタル化、そして住民サービスの向上に向けて、一緒に「地図から始めるDX」を進めていきましょう!ジオロニアでは、「スマートマップ」として自社開発した公開型GISを取り扱っています。お気軽にお問合せください。

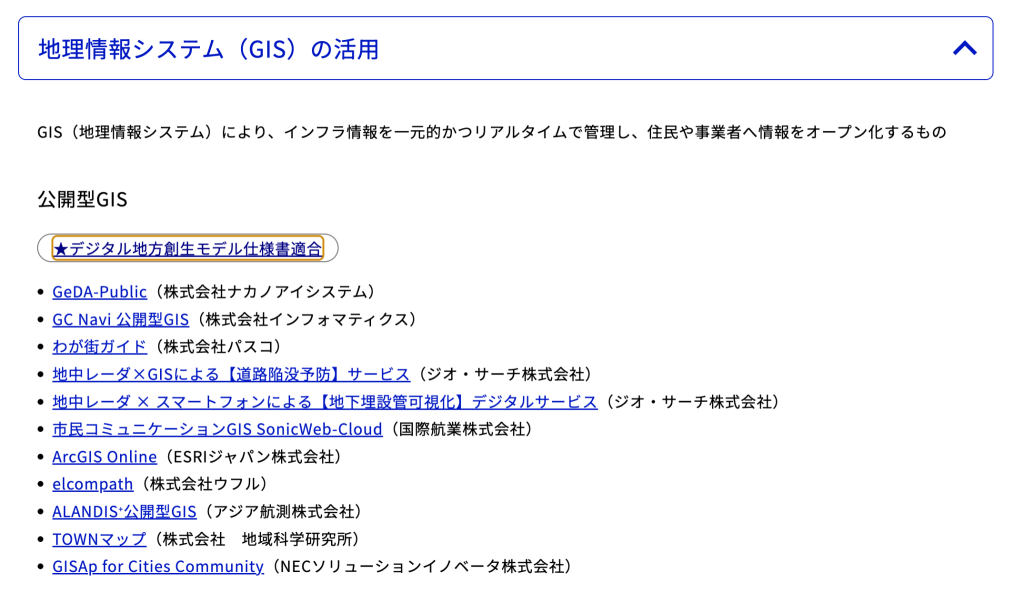

デジタル庁「デジタル地方創生サービスカタログ」の公開型GIS

デジタル庁が運営している「デジタル地方創生サービスカタログ」は地方自治体がデジタル技術を活用して住民サービスや業務を効率化するための共通的なサービス・仕様を一覧化したポータルサイトです。ベンダー間での共通理解を得られるよう、機能要件やインターフェース仕様をモデル化しています。

例えば「公開型GIS」や「施設予約システム」「電子申請」などの分野ごとに、機能一覧・画面イメージ・連携仕様・セキュリティ要件などが整理されており、自治体がベンダーに発注する際の基準や参考資料として活用できます。自治体が公開型GISの入札を行う際には、デジタル庁が指定する標準化された公開型GISを導入することを求めることが多く見受けられます。

デジタル地方創生サービスカタログ一覧ページ には、各社が提供するGISのうち、モデル仕様書に適合したサービスが並んでいます。Geoloniaのスマートマップもモデル仕様書に適合しており、現在手続き中です。

各社の公開型GIS

デジタル庁の公開型GISモデル仕様書に準拠する各社の公開型GISをご紹介します。

- パスコ「わが街ガイド」

- アジア航測「ALANDIS⁺」

- 国際航業「市民コミュニケーションGIS SonicWeb-Cloud」

- インフォマティクス「GC Navi」

- Geolonia「スマートマップ」

公開型GISで整備した地理空間データを自治体の他のサービスや民間のサービスでも利用できたら便利です。データを再利用可能な状態にすることで、データを繰り返し活用でき、コストを抑えながら効率的に運用できます。防災や福祉、都市計画など幅広い分野での活用が可能で、スマートシティや地域DXの基盤としても役立ちます。

こうしたデータの連携を可能にするには、内閣府スマートシティリファレンスアーキテクチャ別冊で取り上げられた「地理空間データ連携基盤」との併用がおすすめです。詳細は、地理空間データ連携基盤についてのページをご覧ください。

Geolonia(ジオロニア)の提言

Geolonia は、自治体が公開型GISの選定基準に、以下の視点を持っていただきたいと思っています。

- スピード: 地図の表示が遅いと使いたくなくなります

- 分かりやすさ: メニューや操作方法が直感的でないと画面を離れます

- 再利用可能性: 整備した地図データは公開型GISのためだけではなく、ホームページへの埋め込み地図、防災情報配信サービス、MaaSのための地図、観光マップなど、他のURLで提供されるすべてのインターネット地図サービスで何度も使い回せるようにしましょう

上記の視点は、民間では当たり前のことです。Google マップ は速くて分かりやすいです。グルメサイトやタクシー配車サービスの画面は、Google マップを下敷きにして作られています。自治体が提供する地図サービスも同様のスピード、分かりやすさ、再利用可能性を備えておくことが重要です。Geolonia ではスピード、分かりやすさ、再利用可能性を実現する公開型GISを提供しています。検討中の方は、お問い合わせからお気軽にご連絡ください。あなたの自治体専用のデモサイトを作ってご提供いたします。